Transfer Data Indonesia–AS: Kebijakan Publik atau Kompromi Kepentingan?

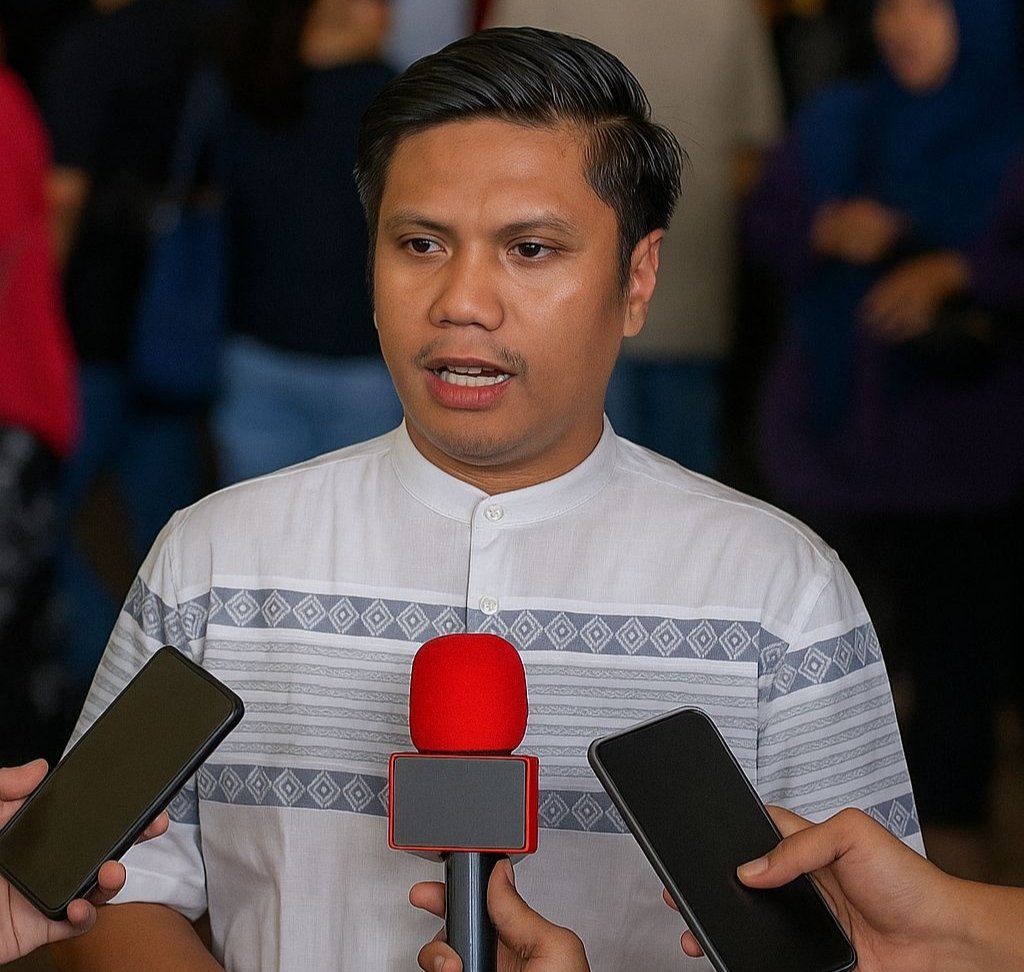

Oleh: Aldi Pradana

(Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy)

Akhir Juli 2025, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan transfer data lintas negara dalam kerangka Reciprocal Trade Agreement. Kesepakatan ini membuka pintu bagi perusahaan digital asal AS untuk mengakses dan memproses data pengguna dari Indonesia dengan dalih efisiensi serta integrasi ekonomi digital yang lebih cepat.

Namun di balik sorotan diplomatik dan janji investasi teknologi, publik justru disuguhi kenyataan pahit: kesepakatan strategis ini diteken tanpa melibatkan masyarakat, tanpa mekanisme konsultasi publik, tanpa kajian terbuka, dan—yang paling mengkhawatirkan—tanpa aturan pelaksana yang memadai dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan dua tahun lalu.

Apakah ini bentuk kemajuan diplomatik, atau justru kompromi terhadap kepentingan publik yang seharusnya dijaga oleh negara?

Ketiadaan Transparansi dan Kelembagaan yang Lemah

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi secara eksplisit mengatur bahwa transfer data ke luar negeri hanya dapat dilakukan jika negara tujuan memiliki standar perlindungan data yang sepadan. Selain itu, harus ada jaminan keamanan atau persetujuan eksplisit dari pemilik data.

Faktanya, peraturan pelaksana UU ini belum selesai disusun. Lalu, atas dasar apa kesepakatan ini dilandasi? Tanpa aturan pelaksana, tanpa pengawasan lintas negara, dan tanpa persetujuan pemilik data, kebijakan ini rawan bertabrakan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan data dan kedaulatan digital bangsa.

Kedaulatan Digital: Retorika atau Komitmen?

Secara tegas saya menyebut bahwa ini bukan sekadar isu teknis, tetapi menyangkut kedaulatan digital Indonesia.

“Kita bicara tentang jutaan data warga Indonesia yang berpotensi keluar dari yurisdiksi nasional. Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, ini membuka celah besar terhadap penyalahgunaan data”.

Pada kesempatan ini saya mengingatkan bahwa proses perumusan kebijakan publik—terutama yang menyangkut hak privasi warga negara—tidak bisa dilakukan secara tertutup atau sekadar berdasarkan kesepakatan elite. Harus ada forum terbuka, evaluasi independen, dan akses publik terhadap substansi perjanjian.

Siapa yang Diuntungkan?

Pertanyaan mendasar dalam kasus ini adalah: siapa sebenarnya yang diuntungkan? Jika pemerintah berdalih bahwa kerja sama ini akan meningkatkan investasi dan mempercepat transformasi digital, maka itu harus dibuktikan secara terukur. Sebaliknya, jika masyarakat kehilangan kontrol atas data pribadinya, dan regulasi belum cukup kuat untuk melindungi mereka, maka jelas yang diuntungkan bukanlah publik.

Kebijakan yang Demokratis, Bukan Dagang Diam-Diam

Kebijakan publik yang baik menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Apalagi jika menyangkut sesuatu yang begitu strategis seperti data pribadi warga negara. Pemerintah seharusnya menyusun kebijakan transfer data lintas negara berdasarkan regulasi yang mapan, proses yang inklusif, dan komunikasi yang terbuka. Bukan melalui kesepakatan diam-diam yang meminggirkan suara publik.

Dalam era digital, data adalah kekuatan. Dan siapa yang mengontrol data, mengontrol masa depan. Maka pertarungan sesungguhnya bukan pada siapa yang paling cepat meneken perjanjian, tetapi siapa yang paling kokoh menjaga kedaulatan dan kepentingan bangsanya.

Laporan : Aji Buton

Tinggalkan Balasan